社會參與式課程

社會參與式課程簡介

國立暨南國際大學自1995年7月1日在埔里創校以來,即設定「增進僑教功能、推展國際學術交流、強化人才培育、平衡區域發展」四大發展目標。辦學期間,曾於1999年遭遇921大地震的衝擊,不過在災後重建的過程中,暨大深刻觀察到,埔里地區有著許多具備生命韌性的地方組織,透過外部資源的連結與社會的對話,因應地方發展問題,提出多元且創新的社會方案,讓整個城鎮有新的發展樣貌。這些豐富的社會力資源,如何轉化為大學教育學習的素材或是場域,成為體驗教育學習的教學方法,是近年來高等教育創新變革的趨勢之一。

鑑於過往地方社會發展的基礎,暨大通識教育中心在2010年透過教育部「公民素養陶塑計畫」補助,勾勒出「水沙連大學城」的想像,並規劃與試辦「社會參與式課程」。

「社會參與式課程」指涉為何?《國立暨南國際大學社會參與式課程獎(補)助辦法》第二條指出:社參式課程應結合「專業知識」與「議題脈絡」,選擇特定議題(場域)並連結利害關係人(團體),規劃學生實際進行議題(場域)觀察、參與、居民互動或方案實作等,進而深化學生對專業知識之理解與思辨,並啟發學生對公共議題之問題意識、行動構想與持續行動。

歷經三年試辦經驗,嗣後搭配教育部「大學學習生態系統創新計畫」、「高教深耕計畫」的推動,已逐步完備暨大社會參與式課程的架構與推動模式。暨大通識教育中心由衷企盼:透過社會參與式課程的推動,協助授課教師發展以社區場域議題作為教學內容的課程方案,一方面帶領同學走出學校教室,進入田野現場進行學習,啟動師生的社會行動學習熱忱,另一方面亦可協作場域或合作對象,發展出共學共工與互惠互利的綜合效益,為公義社會厚植人力資源。

▲ 賽德克族傳統農事與祭儀-邀請部落耆老教導學生農事與祭儀

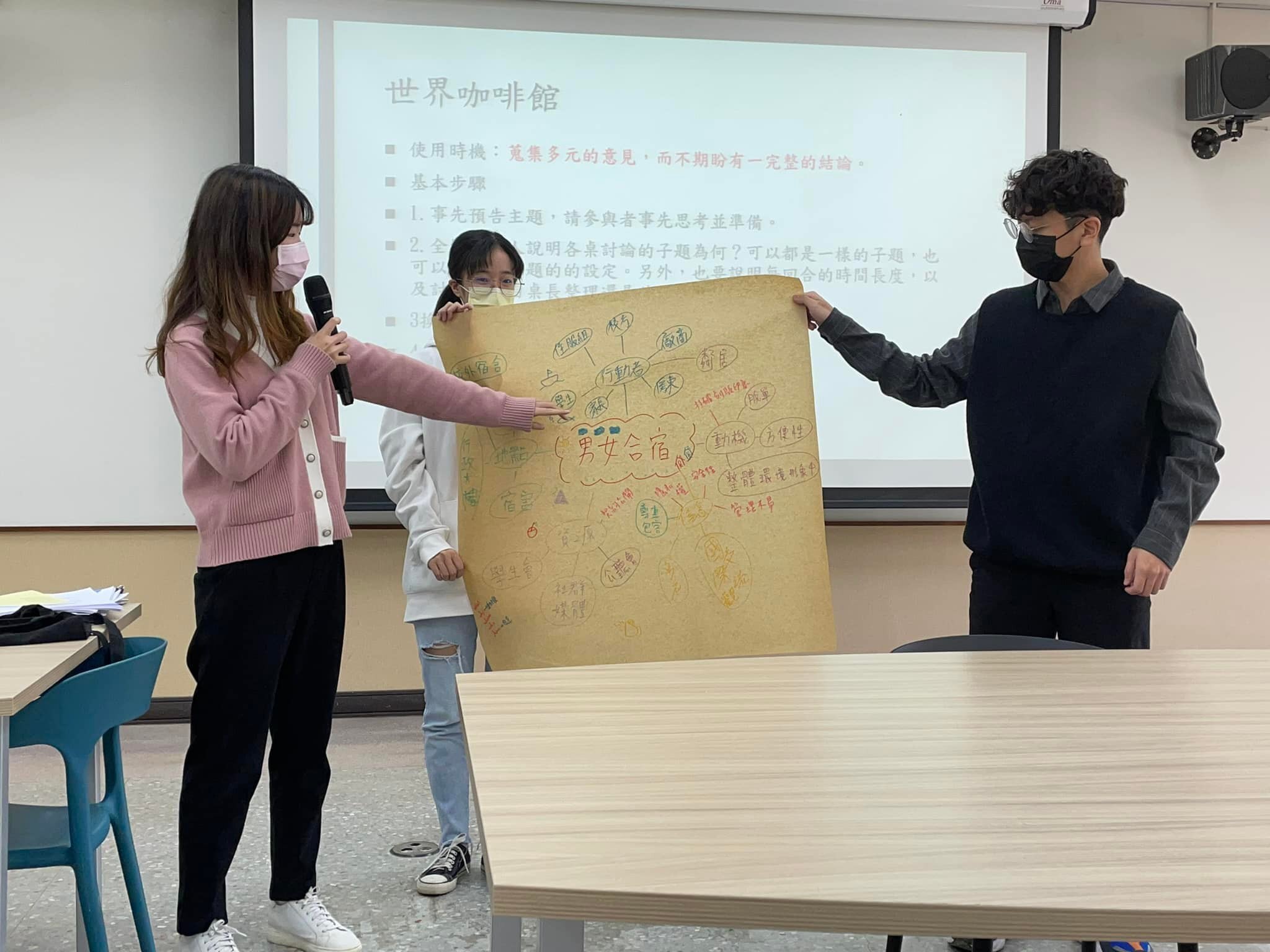

▲ 審議式民主與政策分析-以世界咖啡館模式進行議題討論

▲ 地方紋理與空間設計-蜈蚣社區模型初步構思與搭建

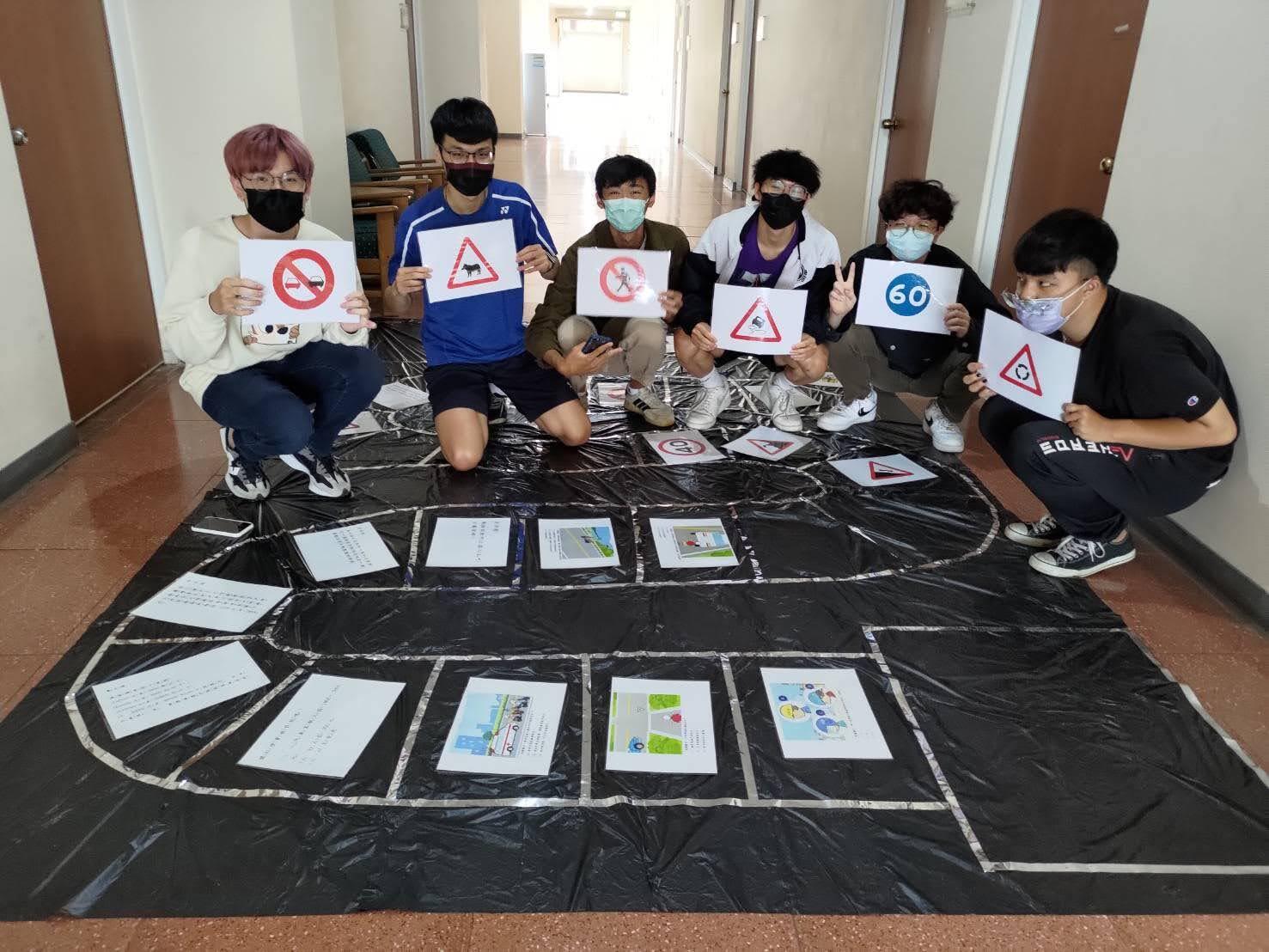

▲ 生活安全與防災概論-安全知識教具實作與模擬

【109-2學期:社會參與式課程─課程成果】

本校通識教育中心每學期穩定推展社會參與式課程,透過課程學習引導學生運用課程知識參與公共議題,藉以增進社會創新實踐能量,落實大學社會責任。109-2學期社會參與式課程共開設13門課,合作場域包含埔里-暨大日池、桃米社區、南村社區、良善社區、五十甲社區、珠仔山社區、慈恩社區、蜈蚣社區、虎山社區、幸福小城社區、眉溪四庄、南光國小、中峰國小等,以及仁愛鄉南豐社區;魚池鄉中明社區、魚池國小、修課人次共計305人。

【課程介紹與成果分享】

課名:賽德克族傳統的農事與祭儀

授課教師:范心怡

修課人數:22人

課程內容概述:

本課程以實際種植小米及傳統作物的方式,來體驗與學習賽德克族的農事生活與祭儀之間的關係。

藉由實際行動的參與學習,除了瞭解到原住民的農事生活與祭儀有著深度結合之外,也能經驗到原住民與土地的關係。

透過原民傳統祭儀與農作方式,檢視傳統與現在農耕技術與環境的關係,並找出人為農作與自然間平衡之關聯性。

課程成果:

本課程帶領學生走進充滿賽德克味的台14線,藉由實際種植小米及傳統作物,來學習傳統的農事與祭儀,並且達到與強化觀察、推理和積極實踐的能力。

課程後期使用google meet授課,將實作課程以影片方式呈現與課堂講述賽德克族傳統祭儀,以線上報告的方式將原本在期末創意料理的報告換成原住民食材介紹。

課名:全球環境變遷與發展

授課教師:楊智其

修課人數:30人

課程內容概述:

本課程結合農事和農業循環兩大面向,除於課堂講授必要的相關理論和知識外,並安排同學動手實作之機會,親身體驗農事環境的辛勞與風險,進一步思考健康安全且穩定供給農業產品之前期知識。

課程成果:

本學期課程帶領同學們去認識埔里的百工產業,並與業師陳禹霖導演合作,教導大家拍攝和訪問的技巧,而期末成果以百工紀錄片呈現,靈活運用課程所學的拍攝、取景、剪輯技巧,使同學們能更得心應手,實際應用在現實當中。

此課程在疫情開始後,調整為遠距教學。課程的全球議題與社區合作,因應疫情無法進入社區,調整以通識中心R立方學堂的百工系列為參考,原本預計訪談妮娜巧克力城堡;因為疫情關係休園2個月,預計訪問社工師,也因為疫情關係改成電話訪問,期末報告則是用錄影方式呈現線上報告。

課名:生活安全與防災概論

授課教師:蘇慧倚

修課人數:25人

課程內容概述:

本課程提供同學們由天然災害及人為因素的防災思考角度,瞭解災害的產生原因、應對方式、培養學生積極與正確態度、以及防災減災的基本知識與正確觀念。

內容概分為災害種類之探討與防災兩部分,藉由課程解析與業界專家學者的經驗分享,使學生了解生活與防災之重要性及防護措施,進而重視安全並預防災害發生。

本課程也結合社區或國中小課程,讓修課的學生成為災防師資的一環,探討天然災害及人為災害原因,製作災防的教具,提高防災意識。

課程成果:

本學期生活安全與防災概論課程安排的內容有:專業課程培訓(生活/用電/職場安全&火災&地震)、防災教具製作工作坊以及實戰教學所組成。藉由腦力激盪來瞭解問題,並研擬製作宣導教具的方式,課程也在學校宣布遠距之前結束,同學們已經到忠孝國小進行實戰教學,不僅寓教於樂,也加強小學生生活防災的觀念。

課名:營造綠色生活

授課教師:黃文蔚

修課人數:25人

課程內容概述:

本課程應用「雨水貯留系統工程」、「生態池」、「蜜源植物」及「食草植物」於綠色大學及社區生活,有別於仰賴機具的發包工程,堅持就地取材、去水泥化、維持既有生態環境跟在地生物共享的友善環境方式,提供實作場域及友善環境的機會,使學生對環境產生關心與維護的意願,進而樂於改變自己的生活型態,以對土地更友善的方式生活,促成更健康的校園及社區環境。

本課程將以本校校園公共空間作為主軸發展,除了凝聚師生的認同與共識,更要強化社區的互動與參與,並利用本地居民參與方式獲致鄰里社區認同,結合具有凸顯地域特色、順應環境條件、凝聚社區意識等的合作效益。

課程成果:

本課程藉由體驗工作坊,進入幸福小城社區,維護與整理進而認識在地社區。此外,與校內總務處合作,帶領同學進行校園實地操作,包括參觀暨大汙水處理廠、月池導覽,並帶領同學觀察蜜源植物,以及實地踏查暨大體健中心和學生宿舍雨水貯留系統,並引導學生將愛護環境的理念實踐在生活中。課程也實際到白鷺鷥棲地、台131縣道、陽昇園藝、河川進行實地踏查,使同學於過程中,認識埔里的水資源管理與開發造成的影響,並了解政府在開發與維護中取捨的機制。因採取密集式課程,在遠距教學之後只剩下一堂課程尚未結束,調整成運用數位課程作為替代,播放影片寫回饋心得。

課名:社區防災與城鎮復原力

授課教師:張力亞、陳皆儒

修課人數:21人

課程內容概述:

除課堂授課、文本閱讀、專題演講、社區參訪,也以蜈蚣社區、良善社區做為實作基地。

1091學期,因應超高齡社會的到來,如何提升社區關懷據點、社區長照巷弄站的防災意識與能力的問題,本課程遂將高齡防災的教育推廣課題與行動設計融入課程之中。並分別與良善社區、蜈蚣社區進行合作,針對社區長輩活動的空間,以火災、地震作為標的進行防災知識的教育訓練教案的設計。

課程成果:

本課程以蜈蚣社區、良善社區做為實作基地,並在蜈蚣社區進行「總體安全社區需求調查」、「鯉魚潭與蜈蚣社區安全社區問題描繪」、「避難收容所的實際演練」、「社區防災知識教育推廣」、「社區防災地圖製作」等共學方案。

課程原規劃進入蜈蚣與良善社區,且已完成社區踏查、初步訪談。惟前者因臨時長照課程插入,後者則因疫情關係,使實際操作方案暫緩,改為遠距教學、線上活動設計與展演。線上的「防災教育(火災、地震、防災避難包)」活動與展演,內涵含括:教學方案設計、教具設計、模擬實作並錄製影片。嗣後,再請同學將影片分享給長者進行意見蒐集。

課名:社區工作(A)

授課教師:梁鎧麟

修課人數:28人

課程內容概述:

本課程希望帶給同學具備對於社會環境與人類行為的基礎認識,具備社區工作的專業技巧,實際操作方案規劃與評估,最後則是讓修課同學具備社會工作的倫理思辯能力。本課程與社區巷弄長照站進行合作,結合社區長輩照顧課程,規劃各項健康促進、樂齡學習等的課程方案,並進行為期4-6周的課程帶領與操作,讓同學了解社區長照據點的照顧模式與操作方法。

課程成果:

本課程於4月中開始進場籃城、良善、桃米社區, 5月中完成社區需求調查,桃米社區的組別主要負責以桃米親水公園為核心的產業資源地圖,良善社區的組別也負責產業資源地圖的設計,只有籃城社區是長照站的課程設計。

原訂5月中之前課程設計完成、5月底實際進入社區進行課程,因應遠距教學,課程調整成運用所設計的課程與家中長輩互動,其他社區資源調查完畢的產業資源地圖組別則是在線上進行討論,改以線上討論的方式來完成最終的期末報告。

課名:社區工作(B)

授課教師:劉明浩

修課人數:33人

課程內容概述:

社區工作是社會工作專業實踐過程中的三大工作方法之一,強調帶著深刻的問題意識在社區中工作、並促進整體社區生態系統的活化。

社區工作的推展過程中必須將工作者自身置放社區的文化暨環境脈絡,洞察社區問題、權力、文化、性別、族群、階層、環境、文化等交雜的議題。本課程與埔里南村社區發展協會合作,活化社區角落並運用學習據點辦理活動。

課程成果:

本學期課程與南村社區合作,課程前期透過作業習作、分組討論、資訊整理來學習社區工作的基礎理論,課程中後期原先預計建立不同組別實際投入社區場域,宣布遠距教學後,課程中有二組長照站方案規劃組更改成線上讀書會,開始蒐集國內有關於地方創生、社會設計、USR、 COC+推動的狀況。有一組別則維持重新設計南村社區介紹的簡報,原本的油漆設計組調整成線上線下的防疫懶人包製作,因為南村社區大多是長輩,學生著手製作早安長輩圖,完成後繳交給理事長去試驗成效,還有其餘三組是社區教案的設計。

課名:審議民主與政策分析

授課教師:陳文學

修課人數:13人

課程內容概述:

本課程分成學理認識以及社會參與。

首先,在學理認識方面,預計探討審議民主與政策分析的概念與相關理論,除了培養同學了解審議民主的意涵和操作外,也建立政策分析的概念架構。

課程成果:

前期課程著重知識講授與共同討論,課程進入到中期時,帶領學生進入社區觀摩參與式預算的實際執行,同時擔任審議現場的桌長與紀錄,真正感受現場的審議氛圍。

公民會議原定規劃實體討論,每一組要進行3場審議會議,疫情關係無法實體, 改成線上進行,主題包括暨大能否賣酒、學校的浪浪如何管理、校園水費是否調整等。

課名:田野調查與書寫

授課教師:唐淑惠、劉家銘

修課人數:16人

課程內容概述:

培養學生田野工作(觀察、訪談、紀錄以及人際互動的能力外;以平埔族噶哈巫居住的眉溪四庄為田野地,其文化呈現多元、交融的現象,希望學生透過實際訪查,重新反思自身族群文化。

課程成果:

課程前期主要在了解田野調查的基本倫理&方法、開始進行田野調查。遠距教學前的上課週,於蜈蚣崙山進行課程,原本預計本學期課程中後期,要再繼續田野調查,礙於疫情關係無法進行。

調整為將之前集體田野調查的結果進行練習書寫與紀錄,訪談部分更改成與修課同學深入互訪,也請同學嘗試做家族系,以家庭為田野範圍進行書寫。

期末報告採取google meet的方式,讓同學在線上發表之前去眉溪四莊部落的觀察報告。

課名:綠色工法

授課教師:楊智其

修課人數:41人

課程內容概述:

臺灣茶發展至今已有兩百多年,是臺灣民眾傳統的飲料之一,目前台灣紅茶的主要產區包括:魚池茶區花蓮瑞穗茶區、台東鹿野、卑南茶區,均以種植大葉種紅茶為主,但是若論及產量,自民國50年到80年代,魚池紅茶產量佔全國紅茶的70%~93%,居全省之冠。

本課程將以至魚池場域中,使學生更了解另一項在地的特色。

課程成果:

本課程主要介紹南投的亮點-茶產業,透過不同的茶文化體驗,包含介紹六大茶類、茶廠參訪、茶產業行銷、茶農分享、茶道文化、茶葉檢驗&評鑑,帶同學們更認識南投的在地特色。

而泡茶體驗因應疫情無法進行,調整為使用影片讓同學們自行觀看,再利用課堂最後的時間請同學們進行分享回饋。

課名:韌性社區實作

授課教師:林怡資

修課人數:12人

課程內容概述:

本課程為實踐型課程,目的是幫助同學瞭解氣候變遷的影響下,思考身為年青世代可以如何實踐韌性社區,以及如何啟動社區的減災工作與調適作為。

以水沙連地區的中路串連,帶領同學們體感台14線由草屯至埔里間的村落環境與特色,並且思考操作場域草屯北勢里之社區議題。判讀地理環境與災害間的關係、災害經驗的訪談該如何操作、如何聚焦社區議題應用於韌性社的行動中、行動方案的設計與啟動,共識討論的重點與反思。

課程成果:

課程前期透過體驗與練習等各式課程活動,讓同學學習到災害相關知識,也安排到九份二山戶外教學,透過在地災害的經驗踏查,以建立全災害的概念。

課程中後期透過國姓國中線上防災工作坊與拍攝小規模多機能的日照機構之防災影片,兩種不同的宣導防災方式,因應疫情同時也兼顧課程,回扣課程名稱「韌性社區」的概念。

課名:攝影的生態關懷

授課教師:劉明浩

修課人數:22人

課程內容概述:

本課程教導學生學習如何以相機實際在野外進行影像拍攝,拍攝主題包括植物、昆蟲、鳥類、節肢動物、地質地貌等。

透過作品討論領略生態之美、探討環境保護議題及生態攝影倫理。期待培養學生成為「生態關懷的行動者」,攝影美學最後還是必須回到行動實踐,關懷整體生態環境的存續。

本學期持續與水沙連區域的社區或環保團體共同合作,透過策展或是攝影集的方式,共同關懷當地生態環境議題,學生將透過社會參與的學習方式,認識當地、投入當地,與在地社群一同面對生態發展的議題。

課程成果:

課程透過攝影實拍、工作坊、團隊合作、攝影集製作等方式進行學習,並從美學反思圖像的實質意涵,重新建構學生對環境的觀察能力與創作能力。

課程在學期中之前辦完工作坊,期末表訂須繳交個人的攝影作品集,應變措施為提供攝影相關比賽的資訊、原先的作品集繳交改成參加攝影比賽的投件,防疫期間,社區與景點都有攝影難度,同時告訴學生疫情也是學習機會,可以觀察人們對於環境的態度有無改變, 可以是攝影題材之一。

課名:土木工程設計實作

授課教師:蔡勇斌、陳谷汎、楊智其、林展緯、呂孟珊、張育禎、徐顥

修課人數:17人

課程內容概述:

本課程主要讓學生將其習得之專業知識,實際應用於水污染防治之規劃設計與操作管理。

將於蜈蚣社區與桃米社區選擇一場址,讓修課同學分組規畫設計現地水質淨化設施(如人工溼地(artificial wetland)),期能以自然處理法(natural treatment)處理社區內之民宿或餐飲業廢水及其他非點源污染。

課程成果:

透過業界技師協同教學,帶領學生了解污水處理程序及功能,更進一步擁有對污水處理程序的質量平衡概念,並訓練學生設計各行業類別之污水處理。

藉由業界技師輔導設計出有可行性及高完整性之污水處理操作單元,以提升學生對業界污水處理操作之認知及對水環境永續再利用的重視。

原本規劃帶著學生監測日池的水質,實施遠距教學後,調整成線上報告各行業污水處理的操作單元、質量平衡計算給老師及技師指導。

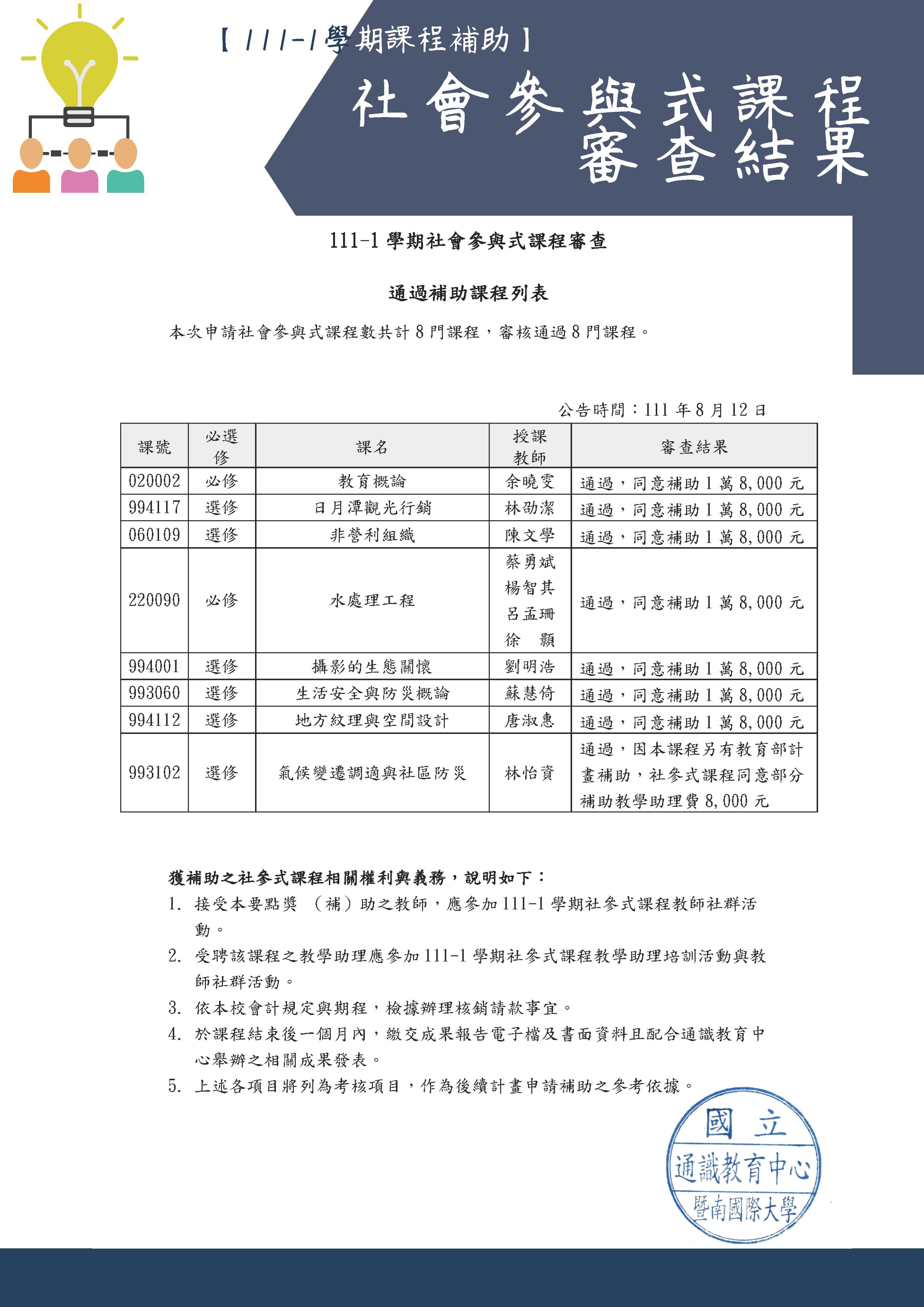

【110-1學期:社會參與式課程─課程成果】

本校通識教育中心每學期穩定推展社會參與式課程,透過課程學習引導學生運用課程知識參與公共議題,藉以增進社會創新實踐能量,落實大學社會責任。

110-1學期社會參與式課程共申請8門課程、審核通過8門課程,修課人次共計230人。

合作場域與合作議題包含:

| 暨大水處理廠 | 環境工程原與環境影響評估,建立正確的環境工程基礎概念。 |

| 愛蘭國小 | 配合防災教材設計、防災教具製作、資料收集以及教具操作,以遊戲體驗以加強他們對生活防災的觀念。 |

| 國姓國中 | 引導同學瞭解氣候變遷的影響下,以防災社區操作為主題,自身可以做的減災調適作為。 |

| 仁愛鄉南豐社區、彩蝶瀑布、埔里老樹公園與埔里花卉物流中心 | 透過攝影的視角了解被攝物的生活習性以及物種辨識的技巧。藉由作品的賞析對生態保育的議題進行反思與探討。 |

| 安靜的好玩綠建築學校 | 引導觀察環境變遷與永續發展,並學習綠建築的概念、理念的建構並共同製作模型。 |

| 魚池與埔里地區的紅茶廠 | 以茶葉為核心,從茶葉的歷史、經濟、文化等層面,帶同學們深度學習,並透過心智圖繪製,將茶葉的種類、歷史、製程以及茶葉觀光發展作整體的脈絡敘述。 |

| 蜈蚣社區、眉溪四庄 | 以空間觀察、地圖繪製、訪談、參與噶哈巫傳統過年儀式進行田野調查,並將學習成果產出田野文章回饋社區。 |

【課程介紹與成果分享】

課名:水處理工程

授課教師:蔡勇斌、楊智其、林展緯、呂孟珊、徐顥

修課人數:40人

課程內容概述:

本課程藉由以講授為主,主要讓學生瞭解環境工程原理,介紹環境法規、水、空氣、廢棄物、噪音與震動、土壤及地下水、能源、毒性化學物質、環境管理及環境影響評估等相關技術與知識,建立學生在環境工程領域之基礎概念。

輔以實際踏查、說故事館、分組討論,及期末成果發表等,希望能幫助學生建立正確的環境工程基礎概念。

課程成果:

110年水處理工程之課程安排因應疫情而以加強理論講述及在校內水處理廠實地訪查來使學生更能理解『水』這個人們不可或缺的元素,在人類的使用中,人類是如何處理,使其能繼續在大自然繼續較無汙染的循環下去。

且藉由台灣的水費低廉和台灣本島其實由於島型因素等等,是比其他國家更難留下天上降水,這兩者反差的比較,使各位同學能理解水資源的重要,並從自己做起,節省水資源。

課名:生活安全與防災概論

授課教師:蘇慧倚

修課人數:29人

課程內容概述:

本課程藉由專業課程及主題式的案例分享加深同學對於環境及人為災害的認識,配合防災教材設計、防災教具製作、資料收集以及教具操作及宣傳,提升人員的防災意識教導災防知識,讓學生學習正確的緊急救難知識。

課程成果:

110年生活安全與防災概論課程安排流程為專業課程培訓、活動宣導、防災教具製作以及實戰教學等四部份,經過專業課程讓學生對災害的發生有基本概念,進而重視安全並預防災害發生,再者藉由教具製作及學習,讓學生做中學提升防災理念,最後結合社區或國中小課程(110年第2學期至愛蘭國小),讓修課學生成為災防種子師資,不僅可以提升學生自身安全意識,並可協助參與的學童,以實戰教學行遊戲式寓教娛樂,讓參者借由遊戲體驗以加強他們對生活防災的觀念。

生活安全與防災概論以互助互利為課程宗旨,除發揮大學生的大手牽小手社會責任典範,更可讓鄰近國中小學學童對災害防救得到更深刻的體會。

課名:氣候變遷調適與社區防災

授課教師:林怡資

修課人數:29人

課程內容概述:

本課程為一應用課程,目的是幫助同學瞭解氣候變遷的影響下,以防災社區操作為主題,自身可以做的減災調適作為。將帶領同學們學會觀察居住社區的防災資訊,並且討論其應用在社區的妥適性與未來性,藉由自身對於災害管理的適當作為的模擬,以經驗學習的方式內化面對氣候變遷調適作為所該具備的態度和能力。

課程中會實際教授現今防災的知識與名詞,以及台灣和日本社區防災的案例、學習如何察覺社區環境的危害因子,還有實際操作日本用於討論社區事物上的四面會議方法。

課程成果:

課程的前期透過讓大家了解防災知識以及體驗各類課程活動為主,讓理論與實作並行,後期課程讓同學們前往國姓國中,運用課程前期所學到的災害相關知識,發想成各類活動,藉此將防災觀念向地方及社區延續。

課名:攝影的生態關懷

授課教師:劉明浩

修課人數:26人

課程內容概述:

暨南大學位處於南投縣埔里鎮,四周群山環繞,自然生態豐富多彩,蝴蝶、蛙類、鳥類與植物都極具特色。本課程帶領學生透過攝影的視角,了解到被攝物的生活習性以及物種辨識的技巧。藉由作品的賞析對生態保育的議題進行反思與探討。

除了有多次的校外實作親自走入自然場域學習外,本課程還有為期三天的攝影工作坊,運用密集的課程安排,激發學生們之間互相學習與團隊合作能力,最終共同創作一本小組的攝影集展現成果。

課程成果:

本學期舉辦三場校外教學活動,彩蝶瀑布、老樹公園與埔里花卉物流中心,並籌畫為期三天的攝影工作坊,安排夜間賞蛙、借位攝影、縮時攝影、追焦攝影、光影攝影與火舞攝影等多元題材供學生進行攝影嘗試。

最後,走入街頭積累觀察世界的方式,由組員們分工合作完成一本攝影集作品,並裝訂成冊作為課堂學習的成果作品。

課名:全球環境變遷與永續發展

授課教師:楊智其

修課人數:29人

課程內容概述:

這學期由智其老師用生動有趣的課程,帶領我們觀察環境變遷與如何永續發展,並請業師及建築師教我們專業的知識,學習如何攝影及錄影設備,還有兩天一夜的戶外教學課程-安靜好玩的綠建築學校,能夠學習如何做建築模型及觀念。

課程成果:

讓大家了解現今全球環境變遷情況,並能夠實行永續發展在生活中各處。

大家有效地學會如何小組團結並成果報告發表,攝影概念及建築模型及理念的建構。

課名:綠色工法

授課教師:楊智其

修課人數:41人

課程內容概述:

這堂課是以茶葉為核心,從茶葉的歷史、經濟、文化等層面,帶同學們認識發展至今已擁有長達兩百年歷史的台灣茶。透過實際走訪魚池鄉的紅茶廠,以及埔里在地的有機茶園,拉近同學們與茶葉之間的距離,也能讓同學們深入了解南投在地最有名的日月潭阿薩姆紅茶,使學生更認識南投的在地特色。

課程成果:

在經過了前幾週的課程,同學們對於茶葉都有了初步的認識,這禮拜的課程我們讓學生以組為單位,請他們運用前幾週所學到的茶葉相關知識,畫出一張屬於他們的茶葉心智圖。

每一組畫出來的心智圖都各有特色,內容從茶葉的種類、歷史、製程,甚至到近年來蓬勃發展的茶葉觀光景點等都有介紹,透過這樣的課程模式,不僅能訓練每一位同學的統整及表達能力,也能讓每一組同學都學習到更多不同的茶知識,彼此互相交流學習,獲得不一樣的課程體驗。

課名:田野調查與書寫

授課教師:唐淑惠、劉家銘

修課人數:18人

課程內容概述:

本課程前六周主要透過室內課堂講授、小組報告實作,為學生奠定田野調查基礎概念與方法,包括田野倫理、影像紀錄與田野筆記的書寫方式;並透過分組訪談,讓同學們練習問答訪談。第七周之後會進入實際的田野場域—眉溪四庄,從文獻探討、空間觀察與社區資源調查工作訪等戶外教學、實際操作,希望學生習得進入田野基礎資料的蒐集方法。

第十四周之後,將依照社區各項活動、祭儀的舉辦彈性調整課程內容,並搭配分組訪談,實際接觸田野報導者,進行主題訪談與日常參與。最後一周會在田野地舉辦成果發表,並邀請社區居民參與討論。

課程成果:

「原來,田野調查這麼花時間、麻煩,但又好像蠻有趣的…。」「這是我第一次走進除了自己族群以外的田調,才發現平埔族跟我們(原民)其實很像,就像兄弟…」「很少到學校之外的地方上課,一開始有點小不情願,因為天氣很熱,後來竟有種心靈淨化的感覺…超值得的!」

講求「以身為度」的田野調查,這些真誠樸實的心得都是最彌足珍貴。我們依同學意願及學習計畫,在眉溪四庄、邵族進行了8周的田野調查,包括空間觀察、地圖繪製、訪談、參與噶哈巫傳統過年儀式。最後每組同學皆產出3000字不等的田野文章,並將之回饋給社區,以下是我們的田野主題:(1)蜈蚣社區傳統美食(2)守城橋的前世今生(3)番婆鬼來了(4)邵族的傳統祭儀

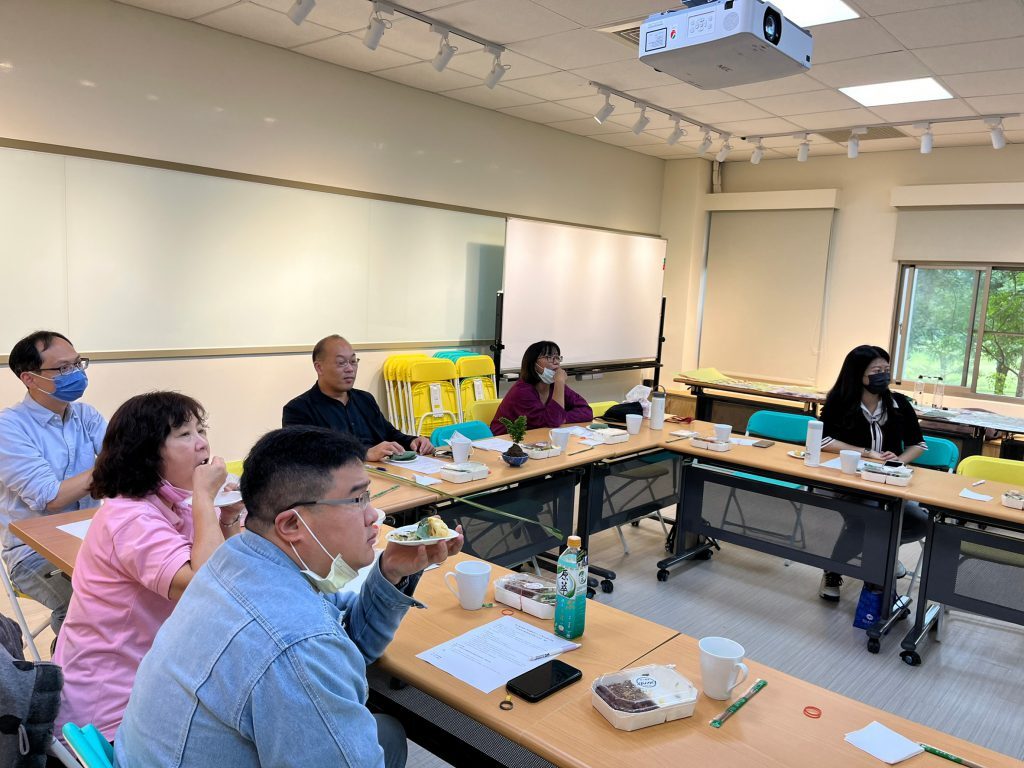

【110-2學期 社參式課程教師社群期初會議】

111年2月16日 星期三12:10

通識中心127會議室

通識中心社科組-張力亞組長

劉明浩老師、陳文學老師、梁鎧麟老師、林怡資老師、唐淑惠老師、林劭潔老師、楊世英老師、蘇慧倚老師、邱榆璇助理、高燕婷助理

劉采婷助理

期初會議報告了三個事項,分別是本學期社參式課程共開設11門課,每門課程補助2萬元,經費補助由高教深耕計畫D-2子計畫支應、 110-2課程申請與修正說明、 110-2課程補助說明。本學期社會參與式課程有新老師的加入,會議也著重在社參式課程的內涵、課程操作進行教師經驗交流分享。

在會議的最後決議,預計將於期中考次週辦理4/20(三)12:00辦理社參式課程教師社群期中聚會,期中聚會討論主軸為分享各課程教學評量設計的題庫、並分享進行評量的操作模式,並將由怡資老師、慧倚老師各以10分鐘簡報分享社參式課程的操作經驗。

|

|

|

|

|

|

【110-2學期 社參式課程教師社群期中會議】

111年4月20日 星期三 12:10

通識中心127會議室

通識中心社科組-張力亞組長

劉明浩老師、陳文學老師、楊世英老師、林幗貞老師、林怡資老師、唐淑惠老師、林劭潔老師、蘇慧倚老師、徐顥老師、宋家宏助理、高燕婷助理

劉采婷助理

首先由采婷助理報告課程經費核銷注意事項,提醒各位老師本學期核銷資料於6/30前辦理核銷,核銷資料請授課教師於經辦單位之欄位內簽章、所代墊的經費將於核銷完成後直接匯入教師帳戶。

並且說明課程成果資料繳交相關方式, 關於成果繳交資料已設立好社參式課程成果共用資料夾,本學期課程成果報告呈現方式,以課程成果海報方式展現教學成果(課程簡介、合作場域、課程成果概述)。海報格式統一A1大小、於7/31之前完成上傳至雲端成果共用資料夾。

會議接著討論社參式課程教師社群的期末聚會時間,老師們達成共識訂定在第18週6月14日舉辦,並說明下次聚會討論主軸為分享各課程教學評量設計的題庫、並分享進行評量的操作模式,文學老師與明浩老師皆針對教學意見評量,提出具建設性的意見供參考。

最後是邀請林怡資老師、蘇慧倚老師來進行社參式課程操作經驗分享。

|

|

|

|

|

|

【110-2學期 社參式課程教師社群期末聚會】

111年6月14日 星期二 12:10

https://bbb.ncnu.edu.tw/b/ctl-2mx-ojw-5xr

通識中心社科組-張力亞組長

劉明浩老師、陳文學老師、楊世英老師、林幗貞老師、林怡資老師、唐淑惠老師、林劭潔老師、蘇慧倚老師、徐顥老師、宋家宏助理、高燕婷助理

劉采婷助理

首先由采婷助理報告以下三個事項,分別是:110-2課程經費核銷注意事項、110-2學期社參課程成果資料繳交、111-1學期社參式課程已開始徵件。本次社參式課程教師社群期末聚會主要是邀請各課程老師分享本學期社參課程教學評量設計之題庫、評量的操作模式。

在本學期的期初與期中的社參式教師社群會議,有邀請各位老師在社會實作類別的題庫,按照不同課程蒐集相關題目去建置教學評量,也有提到會在期末社群會議邀請老師們;個別分享社參課程教學設計的內容與成果,也可以做初步成果資料的呈現。

1. 本學期11門社參式課程教師個別分享教學設計內容與成果。

這兩堂課程是教政系的選修課程,採用全英語進行授課,課程大綱是期待學生採取教政系專業課程-教育心理學的原理去訓練狗狗,考慮到修課學生裡面有幾位體保生,按照學生英文程度分組,分成AB兩個組別,A組是程度較不好的,B組是程度較好的,考試都以英文作答,每周都會公布考試以及發言所獲的的成績,每周小考都佔據5分,激勵學生的學習方式也符合教育心理學理論中的立即回饋與正增強,學生一開學就到動保社去認領狗狗,認領了小松、MOMO、偽松、牛奶、小杏子,總共5隻狗,每周都要訂定去訓練狗狗的時間,學期中的訓練次數調整到一周3次,去了沒加分、沒去會扣分,到了動保社要打卡。

評量方式是前十二週皆為一般的簡報授課,每週也會有例行的隨堂評量,每次5分,小考12週,共60分,而上課時的發言每次加0.5分,每堂課每人最高採計1分,13週共13%,當課程進行到第十三~十五週會開始請小組上台示範教學成果,總共佔15%,評分標準有以下幾點:

A. 當週出現的狗狗(一週1隻)能跟學生一起上3小時的課,而且在教室中維持安靜與穩定(一小時1分,共3分)

B. 狗狗在台上演示時能在聽到小組成員每一個人的指令時坐下(3分)。

C. 狗狗能聽從所有小組成員任何除了坐下以外的指令五個(一個指令可以加0.5分,五個全做共3分)

D. 學生自製之記錄訓練過程影片:在影片中狗狗完成指令(坐下,以及其他五個指令,一個0.5分,六個共3分)

E. 解釋用了哪些教育心理學原理來訓練狗狗(至少三個原則:一個1分,共3分。

這堂課的成果會請學生分組拍攝訓練狗狗的影片,影片成果也都十分讓人驚豔、修課學生的考試分數也都十分優異、體保生的英文發音也有逐漸進步、訓練成功也會給予狗狗訓練證書,是日後送養的有力培訓證據。這堂課也請學生在學期中填寫4份教學調查問卷&結束後三個月也會請學生再填寫一次問卷,調查學生在修課完畢之後是否有應用教育心理學原理至生活當中,有學生也提到礙於疫情關係許久未見到同學好友;在動保社跟狗狗相處也是一種溫暖的陪伴。

此門課程設定的教學場域為埔里鎮蜈蚣社區的楓香公園,主要是因為已經和蜈蚣社區合作許多年,社區居民都有共識希望公園能夠邁向更好,課程名稱地方紋理與空間設計,理所當然會從空間這個角度&對社區居民進行訪談來完成作業,這學期同學都頗認真參與課程,雖然幾乎都沒有基礎的空間概念、也因為是大一大二學生,鮮少進入社區場域學習,但是透過小組討論激盪;每周都是大躍進模式的進步。

課程前半部份讓同學進行對空間的觀察,第一周用點狀觀察楓香公園去繪製圖形、第二周用點線面以楓香公園輻射出去、第三周對整個蜈蚣社區的中心聚落進行踏查、第四周安排社區不同族群領袖(里長、理事長、婦女、老人家)讓學生進行不同的需求訪談,也都有調查到一些被社區忽略的聲音,例如:年輕人和小孩子的想法,同學也都認真完成詳細的逐字稿與訪談,也都個別進行空間感的分析,同學們想法都十分天馬行空以及有創意,學生沒有過多基礎,但是身為老師不會急著去否定,會引導學生們思考可行性。

期末成果發表會的時候,正值疫情嚴峻之時,社區領袖與四五位社區居民都有到活動中心參加成果發表會,因為班上有學生確診,所以學生是採取線上,每組都呈現出不一樣的楓香公園設計,有的天馬行空地為了想要涵蓋各族群需求而蓋出一棟大樓在公園中、有的貼近現況進行了一些接地氣的改造,例如:在原本的運動設施增設了一些老少咸宜的設施、也有組別的反應較為負面激烈,可能和先前社區居民給了較務實的想法去評斷設計有關,後續也有在課程群組去解釋這件事情,就這件事情去談論公共參與以及此門課程教學核心,教學目的希望學生提出的方案言之有理,像是蓋一棟大樓的組別是否有思考過,大樓和社區原先就存在的活動中心機能是否重疊,而蓋一棟大樓是否有這個迫切需求也是值得思考。

有時候實作與教學並行是一種挑戰,像這堂課程涉及到空間,而社區裡面的空間都涉及到敏感度,也希望透過這門課程讓學生去看到社區樣貌,創意是很棒,但是如果能夠同時結合在地生活經驗、實際需求,去提出一個美好想像。

課程評量部分是採用三個問題,也感謝怡資老師之前課程分享帶來的靈感:

A. 第一題是在這個學期中你們進行各項觀察以及設計帶來了什麼啟發?

B. 第二題是上完這門課,你對埔里地方聚落有什麼樣的認識,課前課後有不一樣的想法嗎?

C. 第三題是認識地方、空間設計會有課程上的不同取捨,同學有什麼回饋?

課程會希望同學認識賽德克族的傳統農事進而關心現在的環境與土地議題,這學期課程集中在三個方向,第一個方向是原住民文化學習,也會讓學生在圖書館後方土地實作體驗小米種植,第二部分是結合眉溪部落導引同學認識部落生產模式,去年這個時候開始受到疫情關係影響,遠距之後的田間照顧只變的些許同學在照顧,所以本學期的課程設計上也有稍稍做一些調整。

第一部分是這學期從傳統的原住民文化知識帶給同學之後,會帶同學思考當今原住民生活模式、非原住民的生活模式,去進行傳統與現在生活模式的比較,許多同學對於原住民文化的認識,都是來自於媒體,獲得這些資訊時可能沒有認真思考正確性&資訊要傳遞的意義,經由這堂課程多多帶領同學去理解多元族群的認識。

第二部分是現代的孩子與土地關係是很薄弱的,實際種小米時,會發現來自都市的孩子更把握機會親近濕潤的土地去享受這種感覺,透過田間工作的談天可以理解他們對於環境的想像以及看法,這學期在學校播種了三次小米都失敗,一直到第四次播種3月中旬之後,小米才開始發芽,環境警訊也順帶一起討論了自然的反撲,這堂課也要讓同學實際到部落去觀摩部落耕種方式、能夠食用的野菜,回到學校之後也會辨認出在部落看過的野菜。

整個課程的評量,是透過每次課堂或是單元結束之後,都會讓同學們做一些心得的分享回饋,可以是文字紀錄或是上台報告,同學之間也會提自己的想法與反饋,透過不斷的討論,讓同學對於土地以及原住民這個族群有更深的認識和了解。

【110-2學期:社會參與式課程─課程成果】

本校通識教育中心每學期穩定推展社會參與式課程,結合「專業知識」與「議題脈絡」,選擇特定議題(場域)並連結利害關係人(團體),規劃學生實際進行議題(場域)觀察、參與、互動或實作等,進而深化學生對專業知識之理解與思辨,並啟發學生對公共議題之問題意識、行動構想與持續行動。透過課程學習引導學生運用課程知識參與公共議題,藉以增進社會創新實踐能量,落實大學社會責任。

110-2學期社會參與式課程共申請16門課程、審核通過13門課程(因有2門課程因故未能如期開課,故本學期實際執行共計11門課),修課人次共計287人。

【課程介紹與成果分享】

課名:教育心理學導論

授課教師:楊世英

修課人數:18人

課程內容概述:

教育心理學專業知識,帶同學到動保社選擇狗狗,將學習到的教育心理學理論直接運用到狗狗身上。

學期末最後三週每組同學上台做期末報告,同學會製作短片和大家分享這一學期和狗狗相處的過程、同時上台演練是如何運用教心理論於狗狗身上,狗狗也要在這堂課間不吵不鬧。

課程成果:

過去課程只讓同學用英文原文書學習專業的教育心理學相關知識,同學反映無法實際運用學習到的理論,覺得很失落,因此這次的課程世英老師和動保社的同學合作,希望可藉此讓同學將學習到的知識如操作制約、認知學習等理論直接運用到狗狗的身上,同學可以真的學以致用。

學期結束明顯發現,同學都很投入,10多週以來的課程,每週都有排時間去看狗狗,可以看到他們的認真及對生命的尊重。

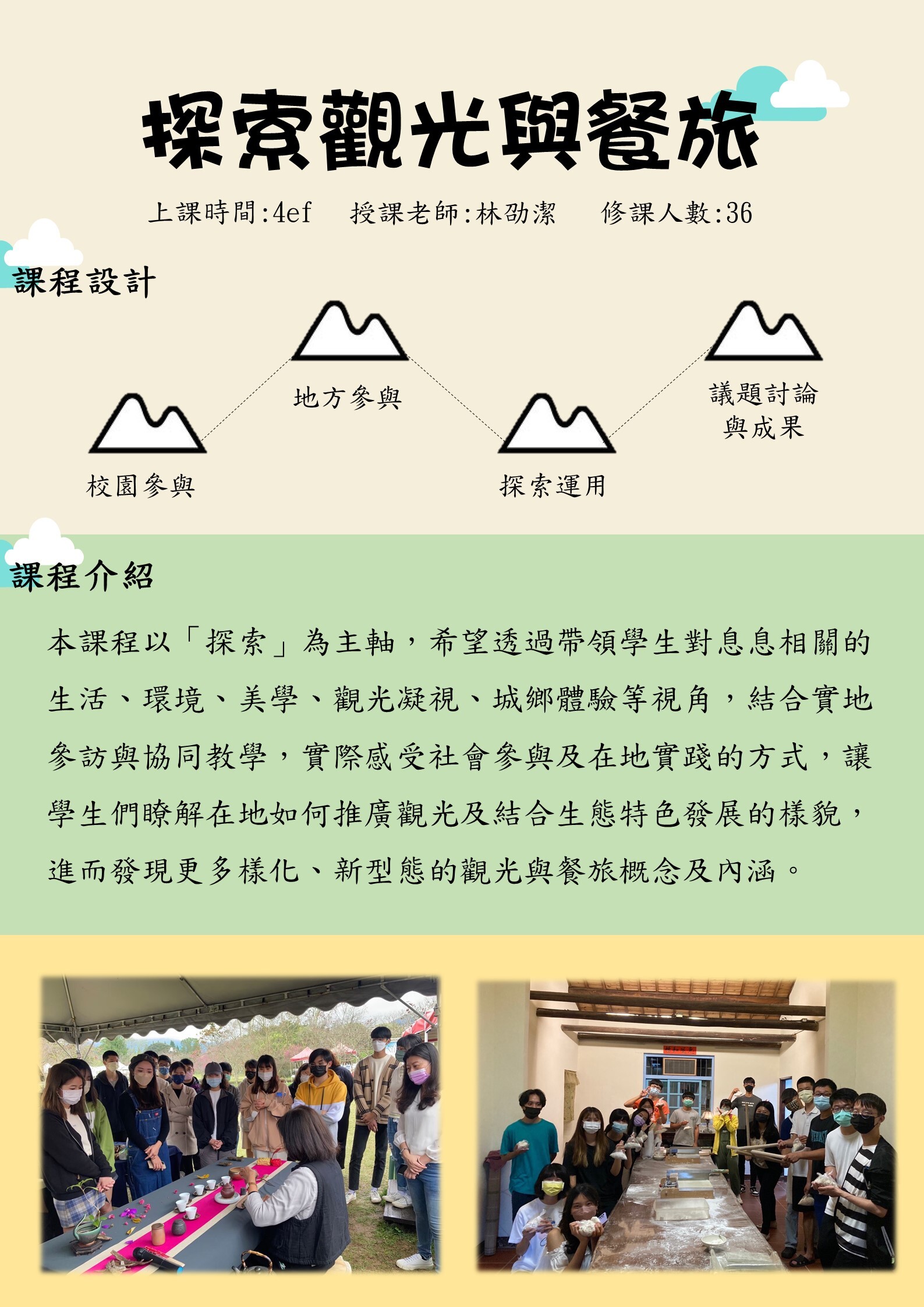

課名:探索觀光與餐旅

授課教師:林劭潔

修課人數:36人

課程內容概述:

本課程以「探索」為主軸,希望透過帶領學生對息息相關的生活、環境、美學、觀光凝視、城鄉體驗等視角。

結合實地參訪與協同教學,實際感受社會參與及在地實踐的方式,讓學生們瞭解在地如何推廣觀光及結合生態特色發展的樣貌,進而發現更多樣化、新型態的觀光與餐旅概念及內涵。

課程成果:

課堂中以理論課、趨勢議題以及協同講師的演講讓同學瞭解目前觀光與餐旅產業的內涵與精神,以及產業實務的操作模式;另外實地到訪民宿、地方組織、以及在地重新在利用的空間,參訪;並且實做,如到桃米塾體驗手打,運用多元的方式介紹觀光餐旅現今的走向,安排親自體驗的活動吸引同學們的興趣,進而去瞭解自身環境周遭如何與在地特色結合發展觀光,打造出更多在地創生的可能性。

課程結束,以開放式評量邀請學生回饋對於課程的建議與看法,與本學期透過課程後提升對地方觀光與餐旅的參與程度,發現,成效頗佳。

課名:攝影的生態關懷

授課教師:劉明浩

修課人數:34人

課程內容概述:

本課程採室內授課教導攝影知能後,轉以戶外教學形式,配合校外師資偕同授課,帶領學生透過實際觀察與拍攝,藉此深入感受生態物種的議題,與生態攝影的道德倫理與技巧運用。

課程尾聲舉辦為期三天的攝影工作坊,密集帶領學生做大量攝影練習,接觸各式各樣的攝影風格與主題,探索攝影的可能性。並在最終以小組為單位製作一本攝影集,藉由團隊合作激發攝影反思與創作。

課程成果:

戶外教學走訪彩蝶瀑布欣賞埔里豐富多樣的蝴蝶生態,也與資深解說員協同教學,踏入桃米中路坑溪進行夜間賞蛙,運用攝影鏡頭記錄下青蛙的可愛樣貌;與暨大夥舞社合作,請社團學生表演火舞,讓同學們演練不同相機設定下拍攝出來效果的變換。

最終,每組產出一本攝影集,走訪埔里鎮上進行街頭觀察與拍攝,作為這學期課程的成果發表作品。

課名:生活安全與防災概論

授課教師:蘇慧倚

修課人數:25人

課程內容概述:

本課程藉由專業課程及主題式的案例分享加深同學對於環境及人為災害的認識,配合防災教材設計、防災教具製作、資料收集以及教具操作及宣傳,提升人員的防災意識教導災防知識,讓學生學習正確的緊急救難知識。

課程成果:

生活安全與防災概論課程安排流程為專業課程培訓、活動宣導、防災教具製作以及實戰教學等四部份,經過專業課程讓學生對災害的發生有基本概念。

進而重視安全並預防災害發生,再者藉由教具製作及學習,讓學生做中學提升防災理念,原本預計結合社區或國中小課程,讓修課學生成為災防種子師資,但本學期因應疫情,故未能如期進入國小進行防災宣導工作,改採各組錄製影片並上傳 Youtube,提供未來防災教育宣導及教材教學使用,以善盡大學社會責任。

生活安全與防災概論以互助互利為課程宗旨,發揮大學生的專才結合創新實作的方式,在疫情的影響下仍舊盡可能將防災觀念透過網路宣導出去。

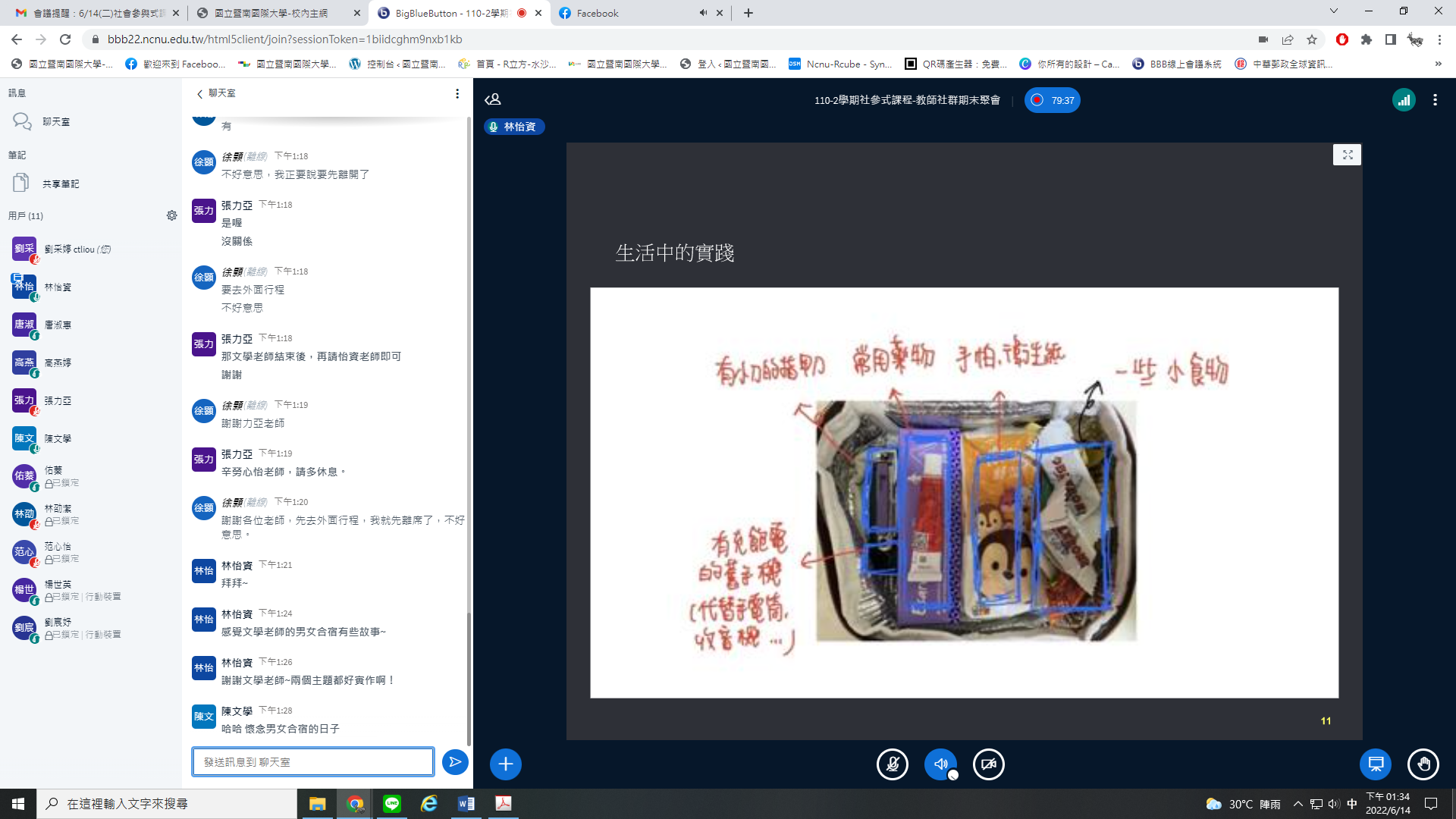

課名:韌性社區實作

授課教師:林怡資

修課人數:20人

課程內容概述:

本課程為實踐型課程,目的是幫助同學瞭解氣候變遷的影響下,思考身為年青世代可以如何實踐韌性社區,以及如何啟動社區的減災工作與調適作為。

本課程將以水沙連地區的中路串連,帶領同學們體感台14線由草屯至埔里間的村落環境與特色,並且思考操作場之社區議題。同學們將學會判讀地理環境與災害間的關係、災害經驗的訪談該如何操作、如何聚焦社區議題應用於韌性社的行動中、行動方案的設計與啟動,共識討論的重點與反思。

透過整學期的操作將內化為學生的潛在能力,未來亦能應用在不同場域。

課程成果:

透過對於場域的熟悉,同學能夠轉化課程之理論經驗,進而強化學生人文關懷的氣質,在團隊合作與分組的討論中,培養積極進取的態度,同時亦能強化知識實踐的能力。

修課後,除了將正確的防災知識帶給周邊的親友的能力,也會培養對於環境之基本觀察能力,在實作中學會問題試著解決問題,因此也能因為個人的學習態度,學會問解決之能力。

課名:地方紋理與空間設計

授課教師:唐淑惠

修課人數:23人

課程內容概述:

本課程以戶外教學穿插室內講授方式進行授課,以小組方式帶同學們通過實地訪查與觀察社區去進行聚落調查並訪問在地居民,親身踏入蜈蚣社區,藉此深入了解埔里邊緣社區的相關議題並發現問題,再而發想解決方案以改造社區內的楓香公園,繪製蜈蚣聚落空間結構,將所發想之設計化為實體,一步步從基礎搭建,將改造後的公園建造成模型,並藉由期末成果發表將大家的想像傳遞給居民,提供解決方案。

課程成果:

以分組方式進行,在期中各組須提出關於公園改造的初步構想,之後經過幾周的修正,在期末將完整的發想方案以文字報告繳交並在成果發表以簡報方式進行報告予在地居民,內容分別含蜈蚣社區介紹、人口與使用者分析、聚落資源盤點、公園現有服務機能、楓香公園具體構想,並將具體構想以模型實際建造出來,供老師與居民更清楚了解同學們的實際構想。

課名:賽德克族傳統的農事與祭儀

授課教師:范心怡

修課人數:36人

課程內容概述:

本課程以實際種植小米及傳統作物的方式,來體驗與學習賽德克族的農事生活與祭儀之間的關係。

藉由學生從實際行動的參與學習,學生除了瞭解到原住民的農事生活與祭儀有著深度結合之外,也能經驗到原住民與土地的關係。

每次的課程都分為兩部分,第一部分為課堂講解,在教室或是小米園中進行,第二部分為實際以賽德克族的方式在小米園中勞動、照顧小米園,進而體會到台灣多元文化的生命能量與珍貴的文化資產。

課程成果:

本課程的成果是希望同學們透過在課堂上的實作可以去了解賽德克族的農事生活與祭儀之間的關係,實作包含的種植及採收小米、製作小米露及香蕉小米粽之外,會讓同學們去看一場暨大原民周的演講或是活動,每個學期都會帶著修課同學前往南投眉溪部落的綠生農場,去參訪現今的部落的有機農事發展到了什麼樣的規模及分享的精神。

課名:社區工作

授課教師:梁鎧麟

修課人數:55人

課程內容概述:

本課程主要是透過社區工作方法的教學,讓修課同學了解進入社區後所需要運用的工作方法,並進而分組讓同學進入社區後,針對不同社區所需解決的議題,進行社區工作方法的實作操作演練學習,不同社區也會因為有不同的議題需求,而對應不同的SDGs目標。

總結各社區議題對應之目標為:健全生活品質:籃城社區、良善社區、珠仔山社區永續城鄉:籃城社區、澀水社區、桃米社區、第三市場

課程成果:

本課程也將帶入社區設計的概念,協助帶領同學了解日本地方創生推動中,所著重的社區設計概念,讓同學在往後的方案推動過程中,能夠具備嶄新的絲絲為。

除了學理知識的教授外,本課程也將安排在地社區的實地參訪,並讓同學分組與在地社區討論社區需求,再進一步擬定方案的推動,讓修課同學在修課的過程中能夠實地接觸社區工作實務,充實同學的實務經驗。

課名:遊程設計與解說

授課教師:唐淑慧

修課人數:16人

課程內容概述:

本課程以「文化創新體驗」做為主題,讓學生理解到,遊程是一種媒介、轉化在地資源的舞台,唯有對在地產業、文化與各種發展現況有深刻的理解與經驗,才能開發出優質的遊程。 本學期「眉溪四庄」為主要實作地點。透過小組討論、現場實作,對遊程規劃的定義、功能與方法有一初步的認識,並邀請大埔里地區在地業師,透過案例介紹與實際演練,增進學生對觀光實務工作的了解。

課程成果:

上半學期透過閱讀《風土經濟學》、遊程參訪(清流部落、台中串城記)以及實作地點眉溪四庄的田野調查,累積同學對遊程規劃的概念與操作方法。

下半學期以分組方式,分別認領眉溪四庄—牛眠、守城、大湳與蜈蚣社區,建製語音導覽系統與遊程遊戲元素,並在最後兩周,邀請大埔里地區居民擔任遊客,共同給予同學遊程實作經驗與建議。

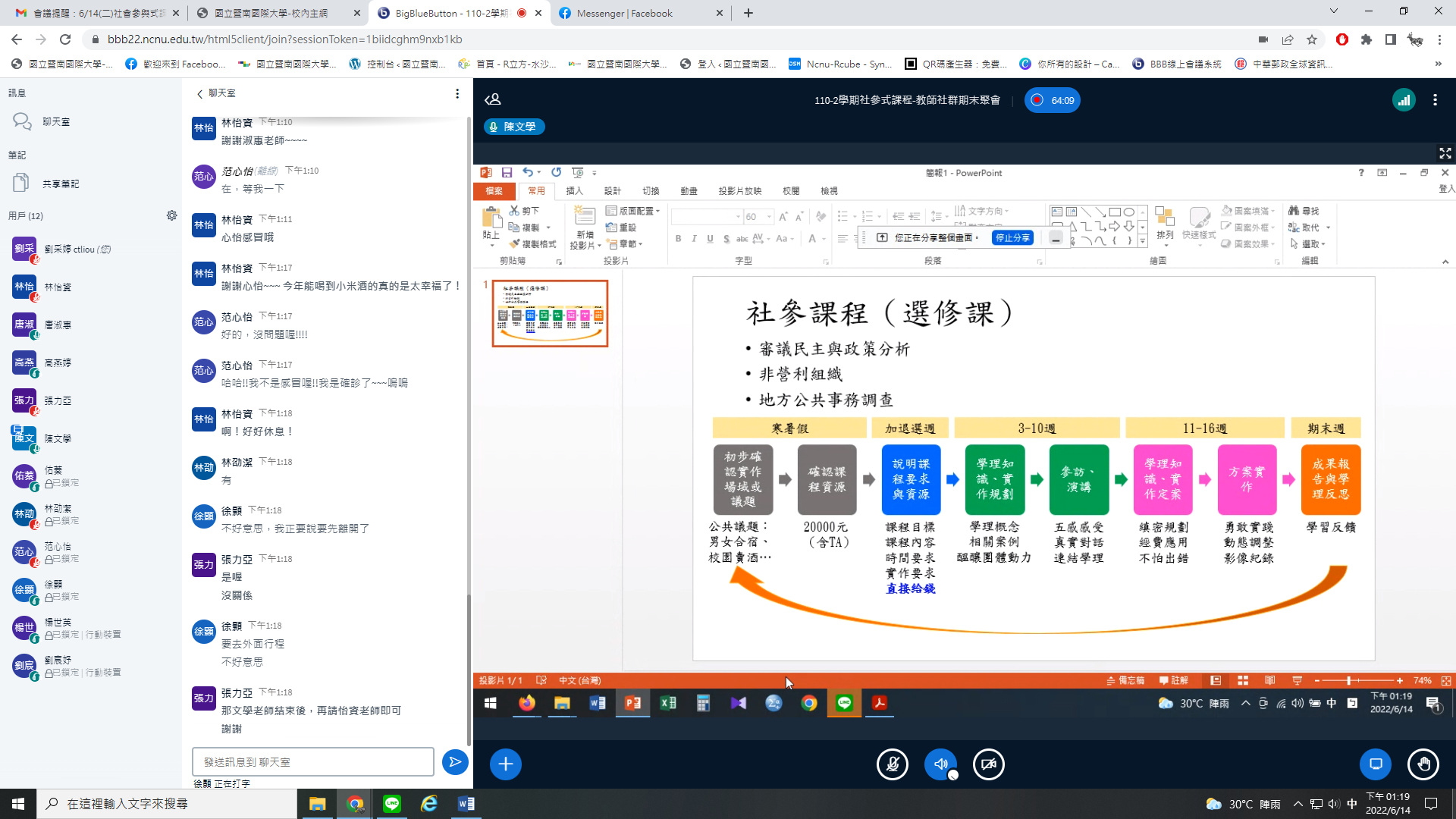

課名:審議民主與政策分析

授課教師:陳文學

修課人數:12人

課程內容概述:

本課程分成「學理認識」以及「社會參與」兩個部分。

首先,在學理認識方面,預計探討審議民主與政策分析的概念與相關理論。除了培養同學了解審議民主的意涵和操作外,也建立政策分析的概念架構。

其次,在社會參與方面,為使同學實際體認審議民主的運作,本課程預計規劃數項公共議題,以分組的方式讓同學規劃並操作審議工作坊,實際招募參與者,探討真實的公共問題,從而反省審議民主對政策價值、專業說服、政策溝通與決策制訂的意義。

課程成果:

本學期為了讓同學能了解並體會審議民主與政策分析之實務,本學期將同學分成三組,於學理課程中分組模擬:1. 參與式預算、2. 公民咖啡館、3. 公民共識會議等三種審議模式。同學們將其有興趣的審議議題,實際招募參與者並操作審議工作坊,各組再依據審議結果提出政策建議報告。

本學期的審議主題為,通識講座作為畢業門檻?、暨大是否推動男女合宿?、暨大16+2好不好?

最後,同學們將整學期的過程製作成一份成果報告書。

課名:非營利組織

授課教師:陳文學

修課人數:14人

課程內容概述:

本課程旨在透過課本以及實作,讓修習本課程的同學不僅認識學理上的非營利組織概念,更能以成立一個非營利組織為目標,從無到有的成立一個組織並舉行活動實作。

從理念的發想、討論到實際策劃一個完整的實作,同學更會發現學理面以及實務面之間的異同,進而對非營利組織有更完整的概念。

課程成果:

本課程以實作活動為目標,將同學們分成三組,討論各自的組織願景、目標,並付諸實現。

學期中邀請旅讀台灣發展促進會理事長進行演講,分享組織運組的經驗;授課教師以帶領同學們一起走訪菩提長青村,從這些運作中的非營利組織來吸取經驗並發想實作活動的規劃。

即使期末遇到疫情,依然不因此而停止實作活動的舉辦,藉此寶貴的機會來學習非營利組織在面對不同的外在因素時,必須彈性調整活動規劃並完成組織使命的困難。